Mit seiner aktuellen Publikation legt Ulrich Schulte-Wülwer die erste umfassende Monographie der Bildnismalerin Vilma Parlaghy vor. Die Künstlerin zählte zu den bekanntesten Porträtistinnen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts; nach ihrem Tod geriet sie jedoch völlig in Vergessenheit. Zu ihren Lebzeiten behauptete sie sich erfolgreich als Malerin in der gehobenen Gesellschaft Wiens, Berlins und New Yorks sowie in der männerdominierten Kunstwelt in einer Zeit, in der den Frauen der Zugang zu einem künstlerischen Akademiestudium gänzlich verboten war. In München beispielsweise öffnete die Akademie ihre Pforten für Künstlerinnen erst wieder ab dem Wintersemester 1920/21 – ungeachtet der Tatsache, dass bereits von 1813 bis 1839 insgesamt 47 Frauen dort studiert hatten. Freischaffende Künstlerinnen waren zudem häufig auch Zielscheibe des öffentlichen Spotts der Kritiker in der Presse, die den Frauen rein auf Grund ihres Geschlechts jegliches Talent absprachen.

Innerhalb der Restriktionen entwickelten die Künstlerinnen eigene Strategien der professionellen Ausbildung und der Absatzmärkte ihrer Werke. Manche eine Frau konnte auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen. Manch anderer gelang es, Schülerin eines berühmten Malers zu werden. Eine weitere Möglichkeit bot sich durch einen prominenten Mäzen, im Idealfall ein Monarch. Nützlich erwiesen sich zudem Mundpropaganda und Netzwerkakquise – und natürlich die Verortung der eigenen Person in der Gesellschaft und den Medien. Im Fall der Vilma Parlaghy trifft all dies zu.

Zu den von der Künstlerin porträtierten Persönlichkeiten zählten z.B. der Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke (1800–1891), der Schauspieler Eduard von Bauernfeld (1802–1890), der katholische Politiker der Zentrumspartei Ludwig Windthorst (1812–1891), Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898), der Naturforscher John Burroughs (1837–1921), der Erzbischof Florian von Stablewski (1841–1906), der Forscher Nikola Tesla (1856–1943), Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) oder der ungarische Revolutionär Lajos Kossuth (1802–1894). So wie die Auflistung ihrer Porträtierten nicht unterschiedlicher sein könnte, polarisierte auch die Künstlerin in ihrem von Selbstinszenierung geprägten Leben.

Bereits in frühem Kindesalter erfuhr die am 15. April 1863 im ungarischen Hajdúdorog geborene Vilma Parlaghy eine konsequente Förderung ihres Talents durch ihre Eltern, die bald als Manager ihrer Tochter auftraten und 1880 sogar den Wohnsitz der Familie nach München verlegten, das neben Paris als bedeutendes Kunstzentrum der damaligen Welt galt. Am virtuosen Malstil ihres Münchener Lehrers Franz von Lenbach (1836–1904) in dunkel gehaltenem Kolorit und in inhaltlicher Konzentration auf die Physiognomie der Porträtierten orientierte sich die Künstlerin zeitlebens. Die Zielgerade begann 1886 mit der Eröffnung eines eleganten Ateliers im besten Wiener Bezirk, bevor die Künstlerin im Folgejahr nach Berlin umsiedelte, wo sie ebenfalls sofort in den höchsten Kreisen verkehrte.

Ihre Bildnisse, vor allem aber die ubiquitäre Präsenz ihres öffentlichen Auftretens und die bedingungslose Selbstinszenierung ihrer Auftritte in eleganter Kleidermode und Wiener Akzent ließen Vilma Parlaghy zum vielbeachteten Mittelpunkt jeder Gesellschaft und zum attraktiven Objekt für die Presse werden. Die Künstlerin verstand es geschickt, die Medien der Zeit für ihre Selbstvermarktung zu nutzen sowie Kritik und selbst Skandale in Eigenwerbung zu verkehren und als Katalysatoren ihres Kunstschaffens zu nutzen. 1891 ergriff beispielsweise nach der einstimmigen Ablehnung ihres Moltke-Porträts für die Internationale Kunstausstellung eine Reihe an Journalisten Partei für die Malerin. Diese prangerten Parlaghys Ausjurierung als Diskriminierung durch den Akademiedirektor Anton von Werner (1843–1915) an, um die Präsentation seines eigenen Moltke-Bildnisses durch eine unliebsame weibliche Konkurrenz nicht zu gefährden. Die Künstlerin griff diese Diskussion sogleich öffentlichkeitswirksam auf, indem sie das Corpus Delicti zuerst in ihrem Atelier und dann in der renommierten Galerie Schulte präsentierte. Dort nahm es Kaiser Wilhelm II. nicht nur persönlich in Augenschein, sondern erwarb das Gemälde und ließ es auf höchsten Befehl in die Internationale Kunstausstellung transportieren. Dies sollte nicht der einzige Skandal um Vilma Parlaghy in Zusammenhang mit Wilhelm II. bleiben, der der Künstlerin stets die kaiserliche Protektion zusicherte. Dieser Vorfall ist signifikant für Parlaghys Werdegang.

Die preisgekrönte Malerin verstand es stets gekonnt, sich in der maskulinen Kunstwelt am richtigen Ort zur richtigen Zeit bei den richtigen Personen, die aktuell im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Beachtung standen, in Szene zu setzen. Vilma Parlaghy wusste ihre unterschiedlichen Netzwerke zur Aufnahme neuer Kontakte geschickt einzusetzen, um an die gewünschten zu porträtierenden Prominenten heranzukommen. Große Unterstützung erhielt sie in dieser Hinsicht nach dem Tod ihrer Eltern von ihren zwei Ehemännern, deren zweiter Georgi Lwoff (1861–1925) ihr einen russischen Adelstitel bescherte. Der Status einer „echten Princess“ gereichte Vilma Lwoff-Parlaghy nach ihrer Emigration 1909 zu weiterem gesellschaftlichen Vorteil in den USA, wo sie zunächst erfolgreich die Klaviatur der pompösen Auftritte spielte und in ihrem luxuriös in einer Hotelsuite eingerichteten Atelier Hof hielt, um an einer Bildnisgalerie der 25 bedeutendsten Amerikaner im Stil einer “Hall of Fame“ zu arbeiten. Unter vielen anderen saß ihr auch der ehemalige Präsident Theodore Roosevelt (1858–1919) Modell.

Vilma Parlaghys Bildnisse zeichnen sich durch eine psychologische und unprätentiöse Wiedergabe der Gesichtszüge der porträtierten Person aus. Die Künstlerin rückte in ihren Werken die reine menschliche Individualität in den Mittelpunkt. Sie zeigt die Dargestellten in der Regel ohne Attribute und ohne die auf Amt und Berühmtheit verweisenden Requisiten. Ein besonderes Gespür zeigte Parlaghy für das würdevolle Altersporträt. Zudem wusste sich die Künstlerin erfolgreich in den Themen des gesellschaftlichen Zeitgeistes zu verorten, wie mit ihrem Engagement gegen Vivisektion, das es vor dem Hintergrund der Unterhaltung ihres eigenen Privatzoos durchaus zu relativieren gilt. Ihre Menagerie war wohl weniger ein nachhaltiges Manifest gegen Tierquälerei, sondern stand vielmehr im Fahrwasser des Statussymbols amerikanischer Societyladies. Mit Unterstützung eines amerikanischen Kriegshelden erwarb Parlaghy nach einer Zirkusvorstellung einen Löwen, den sie öffentlich an einer Leine spazieren führte, und dem sie später eine pompöse Trauerfeier spendierte.

In ihrer schrillen Egozentrik verlor die Millionärin zunehmend den Blick für die sich wandelnden künstlerischen Entwicklungen. Konsequent verweigerte sie sich den Avantgarden der Moderne und der lichten Malweise des Impressionismus, an dem sich viele zeitgenössische Künstler orientierten, wie der in Paris ausgebildete John Singer Sargent (1856–1925), der zusammen mit weiteren Porträtmalern des „Gilded Age“ eine starke Konkurrenz für Parlagy bedeutete. Am 28. August 1923 verstarb die einst gefeierte Künstlerin verarmt in New York.

Den Mäzenen ihrer letzten Jahre, dem Husumer Diamantenhändler Ludwig Nissen (1855– 1924) und seiner Frau Katharine Quick (1862–1930), ist der Erwerb eines Teilnachlasses mit etwa 70 Gemälden zu verdanken, den heute das Nordfriesland Museum Nissenhaus in Husum verwahrt. Ein derart zusammenhängendes und an einem Ort befindliches Konvolut stellt einen Glücksfall für die Forschung dar. Viele ehemals bekannte Künstlerinnen ereilte das Schicksal des Vergessens nach ihrem Tod, wie beispielsweise Parlagys Zeitgenossin Dora Hitz (1853– 1924), deren in Auktionen versteigerter Nachlass sich heute weltweit verstreut in Privatsammlungen befindet. Eine derartige Situation erschwert die Frauenforschung, die nicht selten mit der Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen zu vergleichen ist.

In seiner reich bebilderten Monographie widmet sich Ulrich Schulte-Wülwer einer Künstlerin und Frau im ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts, die durch ihre Porträts in Europa und in den USA großes Ansehen genoss. Der Autor untersuchte den Husumer Nachlass der Vilma Parlaghy, deren Biographie er minutiös anhand unterschiedlicher Quellen rekonstruierte, durch eine umfassende internationale Zeitungsrecherche und die Kenntnis der wesentlichen zu Lebzeiten der Künstlerin veröffentlichten Publikationen. Ulrich Schulte-Wülwer schildert den interessanten Werdegang der Porträtmalerin anhand zahlreicher neu entdeckter Materialien und wohl ausgewählter exemplarischer Werke, deren Dargestellte den Hintergrund der politischen und industriellen Umwälzungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts repräsentieren und somit demonstrieren, wie sehr sich die Künstlerin durch ihre persönlichen Netzwerke am Puls der Zeit bewegte.

Die gesellschaftliche Verortung Parlaghys in – manchmal aggressiv anmutenden – Strategien theatraler Selbstbehauptung ergab sich aus der restriktiven Situation der Künstlerinnen und ihrer Auftragsakquise sowie aus der Notwendigkeit, aus der Masse hervorzustechen, was heutzutage nicht minder aktuell erscheint.

Die international in Ungarn, Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, England und den USA erfolgreiche Vilma Parlaghy schuf allein im 19. Jahrhundert über 250 Porträts bekannter Persönlichkeiten ihrer Zeit – vor allem Männer, die die Malerin förderten und deren Respekt sie genoss. Sie präsentierte ihre Werke auf wichtigen Ausstellungen, wie im Glaspalast München, der Großen Berliner Kunstausstellung, dem Salon Paris oder auf der Weltausstellung in Chicago 1893. Sie behauptete sich als selbstbewusste Frau und geachtete Malerin innerhalb der Gesellschaft und Kunstwelt. Sie vollführte zeitlebens den Spagat zwischen dem Ruhm und seinem Preis.

Ulrich Schulte-Wülwer leistet mit seiner Entdeckung und Erforschung des Lebens und Werkes der Vilma Parlaghy einen wertvollen Beitrag für die Künstlerinnenforschung.

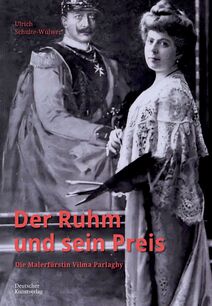

Schulte-Wülwer, Ulrich: Der Ruhm und sein Preis. Die Malerfürstin Vilma Parlaghy, München, Berlin: Deutscher Kunstverlag 2025

ISBN-13: 978-3-422-80274-2, 196 S., 36,00 EUR, Inhaltsverzeichnis

Empfohlene Zitation:

Natalie Gutgesell: [Rezension zu:] Schulte-Wülwer, Ulrich: Der Ruhm und sein Preis. Die Malerfürstin Vilma Parlaghy, München, Berlin 2025. In: ArtHist.net, 24.10.2025. Letzter Zugriff 12.02.2026. <https://arthist.net/reviews/50957>.

![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.

Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.