Mit einem Paukenschlag ist das Gustav-Lübcke-Museum zurück auf der Ausstellungsbühne. Um das Museum in Hamm am Rande des Ruhrgebiets gelegen, schien es seit geraumer Zeit ruhiger geworden zu sein. Noch bis 2012 hatte Direktorin Ellen Schwinzer Ausstellungen präsentiert, die überregional stark wahrgenommen wurden, wie diejenigen zur Malerei der klassischen Moderne und zum Bauhaus.[1] Daran möchten Museumsdirektor Thomas Schmäschke und Sammlungsleiterin Ronja Friedrich mit der ersten Campendonk-Retrospektive seit fast 20 Jahren anknüpfen. Als externe Co-Kuratorin und Mitherausgeberin des Katalogs konnte für dieses Projekt die Kunsthistorikerin Christiane Heiser gewonnen werden.[2]

Anhand von knapp 60 ausgewählten Arbeiten von Heinrich Campendonk wird hier erstmals die Gattungsvielfalt im Bereich Malerei, Hinterglasmalerei, Grafik und Kunstgewerbe bis hin zu raum- und architekturgebunden Arbeiten wie Bühnenbildentwürfen, Glasfenstern und Wandbildern anschaulich vermittelt. Der Parcours folgt annähernd chronologisch dem Leben Campendonks, doch die Ausstellung erweitert den Blick auf den Künstler durch fast 50 Arbeiten wichtiger Weggefährt:innen. So sind Werke der Mitschüler:innen der Krefelder Kunstgewerbeschule, unter ihnen Helmuth Macke, ebenso präsentiert wie die des Freundes Heinrich Nauen, der Künstlergruppe Der Blaue Reiter, darunter August Macke und Franz Marc, sowie der Lehrerkollegen der Düsseldorfer Kunstakademie Werner Heuser und Paul Klee. Zudem werden kaum bekannte Arbeiten seiner ersten Ehefrau Adelheid Deichmann gezeigt, die mit Campendonk in Krefeld studiert hatte und ebenfalls Gestalterin war.

Die entscheidenden Impulse, die Campendonk in der Auseinandersetzung mit den Werken anderer erhielt, werden durch die Zusammenschau gut nachvollziehbar: Mit Heinrich Nauen verband ihn das Thema Farbe [3], mit Marc teilte er die Sehnsucht nach einer Harmonie von Tier und Natur, im Kreis der Blauen Reiter wurde seine Formensprache expressionistisch. Die Leihgabe Der sechste Tag (Öl auf Leinwand) von 1914 aus dem Lehmbruck Museum veranschaulicht dies eindrücklich und lässt bereits deutlich seine eigene künstlerische Handschrift erkennen. Während die Stickarbeiten von Adda Deichmann, Elisabeth Macke und Maria Marc Niederschlag in den eigenen Textilentwürfen finden, teilte er mit Düsseldorfer Akademiekollegen, u. a. dem Bühnenbildner Walter von Wecus und dem Maler Werner Heuser, die Faszination für Theater, Zirkus und Karneval. Die intensive Beschäftigung mit dem Werk von Paul Klee, mit dem Campendonk bereits seit 1912 befreundet war, manifestiert sich hingegen in der kosmisch-mystischen Konzeption seiner Bildwelt, in der Zeichenhaftigkeit der Bildsprache und der fast kalligrafischen Verwendung der Linie.

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bildet die Inspirationskraft von Johan Thorn Prikker auf Campendonks gesamte künstlerische Entwicklung, die hier erstmals umfänglich herausgestellt wird. Dies ist der Expertise der Thorn Prikker-Expertin Christiane Heiser zugute zu halten und stellt einen großen Gewinn für das Projekt dar. Die bedeutende Rolle des Niederländers wurde zwar bereits mehrfach thematisiert, in der Campendonk-Literatur jedoch meist nur auf seine Frühzeit an der Krefelder Kunstgewerbeschule bezogen: beginnend mit Andrea Firmenichs grundlegender Monografie, über die Publikationen des Krefelder Kaiser Wilhelm Museums, des Ahlener Kunstmuseums, des Museums Schloss Moyland bis hin zu den neueren Publikationen des Museums Penzberg/Sammlung Campendonk.[4] Tatsächlich ist die Auseinandersetzung mit der modernen französischen Malerei, die technische Beherrschung der neoimpressionistischen Farbzerlegung und Campendonks virtuoser Umgang mit der Linie auf seine Lehrzeit bei Thorn Prikker zurückzuführen. Dessen pädagogische und künstlerische Impulse sind nicht hoch genug einzuschätzen, hielt er doch seine Schüler zudem zum intensiven Naturstudium an, um sie durch Stilisierung zu einer Beherrschung ornamentaler Abstrahierung zu befähigen. Zeitlebens profitierte Campendonk von Thorn Prikkers Ideen und Kontakten. Als wichtiger Vertreter der niederländischen und deutschen Kunstgewerbebewegung und Mitglied im Deutschen Werkbund (seit 1908) war dieser mit maßgeblichen Förderern der modernen Kunstbewegung wie dem Krefelder Museumsdirekter Friedrich Denken, dem Gründer des Folkwang Museums Karl Ernst Osthaus sowie dem Leiter der Glasmalereiwerkstätten Gottfried Heinersdorff bekannt. Letzterer begleitete Thorn Prikkers Weg, arbeitete aber auch mit Heinrich Campendonk im Bereich der Glasmalerei eng zusammen. Die Hinwendung Campendonks zu diesem Medium ist in der Ausstellung durch beispielhafte Exponate anschaulich dargestellt. Die überzeugende architektonische Präsentation der Fensterentwürfe visualisiert zugleich, wie sehr die architekturgebundene Kunst ab Mitte der 1920er-Jahre zu einem zentralen Aufgabenfeld des Künstlers wurde. Die geschickte Einbettung in den Ausstellungparcours verdeutlicht zugleich, wie befruchtend die angewandte Arbeit auf die Malerei zurückwirkte.[5]

Die Bekanntschaft mit der flämischen Malerin und späteren Lebensgefährtin Edith van Leckwyck bestimmte Campendonks späten Lebensweg. Gemeinsame Studienreisen in die Bretagne schufen neue Inspiration. Hier begann eine neue Werkphase. Bildgegenstände werden nun isoliert und verflacht, dadurch zugleich versachlicht und mystisch aufgeladen — wie in dem Gemälde Bretonischer Friedhof mit Menhir und dem Aquarell Brunnen von 1932 (Dauerleihgabe im Museum Penzberg/Sammlung Campendonk) nachvollziehbar. Vor allem ermöglichte die Lebensgefährtin nach Campendonks Entlassung durch die Nationalsozialisten 1933 die Flucht nach Antwerpen und später in die Niederlande, wo er die Professur für monumentale Kunst an der Kunstakademie Amsterdam antrat.

Der letzte Teil der Ausstellung führ in einem sinnigen Bogen zu den Anfängen Campendonks zurück. Aufgrund seiner immer stärkeren Hinwendung zur angewandten Kunst war Campendonk 1919 selbst Mitglied des Deutschen Werkbunds geworden. Nach seiner Rückkehr ins Rheinland beteiligte er sich federführend am Krefelder Rahmenprogramm der Essener Werkbundtagung. Das 1926 von ihm gestaltete Programmheft wird in der Ausstellung ebenso gezeigt wie Rekonstruktionen seiner Bühnen- und Kostümentwürfe für das Krefelder Theater. Auch das von ihm entworfene Plakat zur Ausstellung „Farbe“ im Krefelder Kaiser Wilhelm Museum ist zu sehen. So ist die bisher kaum erforschte intensive theoretische Auseinandersetzung Campendonks mit Farbe und Farbtheorien in Hamm ebenfalls thematisiert. Begrüßt werden die Besucher:innen von dem eindrucksvollen Ölgemälde Mann mit Maske, einer Leihgabe des Bonner Kunstmuseums, in dem die Farbe Rot bildbeherrschend eingesetzt ist. Das Gemälde gilt als verstecktes Selbstporträt, eine These, die durch eine Äußerung von Campendonk bestärkt scheint: „Das Rot ist eine lebhafte unruhige Farbe ohne sich wie Gelb zu zerstreuen über die es umgrenzende Form, ohne sich von uns zu entfernen wie das Blau. – Ich möchte Rot vergleichen mit einem Mann von starkem Innenleben.“[6] Das Thema Farbe, zentral in seinen Werken der 1920er- und 30er-Jahre, führt in einem sinnigen Bogen zu den Anfängen Campendonks zurück. Schließlich hatte Campendonk in seiner Ausbildungszeit erstmals intensiv mit Farbtheorien beschäftigt.

Den beiden Kuratorinnen gelingt es, durch die rhythmische und abwechslungsreiche Ausstellungsgestaltung das Publikum mit auf eine spannende Reise durch das Werk des Künstlers im Dialog mit seinen Künstlerfreunden zu nehmen. Die Auswahl der Exponate sowie die überzeugende Präsentation der angewandten und architekturgebundenen Kunst führt auf anschauliche Weise nicht nur die Vielfalt der Medien vor. Zugleich werden die oft vernachlässigten gesamtkünstlerischen Bestrebungen des Expressionismus erlebbar und die neuesten Forschungsergebnisse gleichsam en passant vermittelt. Ein noch immer zu wenig bekannter Künstler des Blauen Reiter und Deutschen Werkbundes ist hier im Gustav-Lübcke-Museum mit allen seinen Facetten zu sehen. Dies ist umso bedeutender, weil Campendonks Œuvre durch den Fälschungsskandal um Wolfgang Beltracchi in Schieflage geriet und der Künstler und sein Werk in den Hintergrund traten. Zum Thema wird dies in der Ausstellung bewusst nicht, die Kuratorin Christiane Heiser versichert, dass die Provenienzen der Exponate nach aktuellem Wissenstand unproblematisch sind. „Vor allem spielten die von uns gezeigten angewandten und architekturgebundenen Arbeiten - soweit bekannt - kaum eine Rolle bei den Fälschungen“, so Heiser im Gespräch gegenüber der Rezensentin. Der reich bebilderte Ausstellungskatalog dokumentiert den neuesten Forschungsstand zum Thema der Ausstellung.

[1] Z.B. Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee. Das Bauhaus und die Esoterik. Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum Hamm, Bielefeld 2005; Lyonel Feininger – Paul Klee. Malerfreunde am Bauhaus, Bramsche 2009; Die russische Avantgarde und Paul Cézanne. Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum Hamm, Bönen 2002.

[2] Ronja Friedrich und Christiane Heiser (Hrsg.): In aller Freundschaft. Heinrich Campendonk – ein Blauer Reiter im Deutschen Werkbund, Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum Hamm, Dortmund 2025.

[3] Vgl. den Beitrag im aktuellen Ausstellungskatalog: Christiane Heiser: „Gegenden, die unerhörten Einfluß haben“. Die Maler Heinrich Nauen, Werner Heuser und Paul Klee an der Kunstakademie Düsseldorf, S. 112–113, hier S.115. Vgl. auch Ina Ewers-Schultz: Treffpunkt und Topos Schloss Dilborn 1911–1931. Das Künstlerehepaar Heinrich Nauen und Marie von Malachowski und seine Gäste. Ausst.-Kat. August Macke Haus Bonn, Städtische Galerie im Park Viersen, Kunst-Museum Ahlen, Bönen 2011.

[4] Vgl. u.a. Christiane Heiser: „Thorn Prikker bringt mir viel“. Heinrich Campendonks Weg zum modernen Kirchenfenster, in: Deutsches Glasmalereimuseum (Hrsg.): Kristalline Welten – Die Glasgemälde Heinrich Campendonks, Ausst.-Kat. Linnich 2014, S. 117–129 und Christiane Heiser: Kunst—Religion—Gesellschaft. Johan Thorn Prikker 1890–1912. Vom niederländischen Symbolismus zum Deutschen Werkbund, Dissertation Rijksuniversiteit Groningen 2008. Siehe auch Myriam Wierschowski (Hrsg.): Kristalline Welten - die Glasgemälde Heinrich Campendonks. Ausst.-Kat. Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich, 2014; Gisela Geiger (Hrsg.): Heinrich Campendonk, Rausch und Reduktion. Ausst.-Kat. Stadtmuseum Penzberg, Köln 2007; Gisela Geiger: Heinrich Campendonk, Berlin 2013; Stiftung Museum Schloss Moyland (Hrsg.): Heinrich Campendonk: die zweite Lebenshälfte eines Blauen Reiters. Van Düsseldorf naar Amsterdam. Ausst.-Kat. Stiftung Museum Schloss Moyland und Cobra-Museum voor moderne kunst, Amsteveen, Zwolle 2001; Burkhard Leismann (Hrsg.): Reformzwang. Zur Frühgeschichte der Moderne im Rheinland. Ausst.-Kat. Kunst-Museum Ahlen und Städtische Galerie Würzburg, Ahlen 1999, Martina Ewers-Schultz: Heinrich Campendonk und Helmuth Macke: Zwei Schüler der Kunstgewerbeschule in Krefeld, in: dies.: Die französischen Grundlagen des „Rheinischen Expressionismus“ 1905 bis 1914, Münster 1996, S. 132–148, Sabine Röder und Andrea Firmenich (Hrsg.): Heinrich Campendonk, Ausst.-Kat. Kaiser Wilhelm Museum Krefeld und Lenbachhaus München, Krefeld 1989; Andrea Firmenich: Heinrich Campendonk 1889–1957. Leben und expressionistisches Werk mit Werkkatalog des malerischen Oeuvres, Recklinghausen 1989.

[5] Zur Bedeutung der angewandten Kunst vgl. auch Ausst.-Kat. Lebenswelten. Stillleben, Interieur und Kunsthandwerk im rheinischen Expressionismus, Schriftenreihe Verein August Macke Haus Bonn, Nr. 54, Bonn 2008 sowie Klara Drenker-Nagels und Ina Ewers-Schultz (Hrsg.): Mit Stich und Faden. Expressionistische und zeitgenössische Kunst im Gegenüber, Ausst.-Kat. Museum August Macke Haus, Bonn 2020.

[6] Zitiert nach Gisela Geiger Beitrag im Hammer Ausstellungskatalog: Die Beweglichkeit der Farben, S. 132–159, hier S. 141.

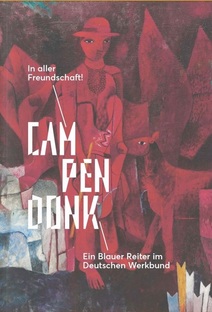

Friedrichs, Ronja; Heiser, Christiane (Hrsg.): Campendonk: In aller Freundschaft! Ein Blauer Reiter im Deutschen Werkbund, Bönen: Kettler-Verlag 2025

ISBN-13: 978-3-9874120-1-1, 200 Seiten, EUR 25.00 (DE), EUR 25.70 (AT), Inhaltsverzeichnis

Empfohlene Zitation:

Ina Ewers-Schultz: [Rezension zu:] In aller Freundschaft! Heinrich Campendonk (Gustav-Lübcke-Museum Hamm, 25.05.–28.09.2025). In: ArtHist.net, 07.09.2025. Letzter Zugriff 21.01.2026. <https://arthist.net/reviews/50487>.

![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.

Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.