Die Restaurierung und kunsttechnologische Untersuchung des Bildpaares „Mönch am Meer“ und „Abtei im Eichwald“ aus dem Bestand der Alten Nationalgalerie Berlin in den Jahren 2013 bis 2016 hat die Caspar-David-Friedrich-Forschung auf neue Grundlagen gestellt. In einer vielbeachteten Ausstellung wurden die frisch restaurierten Werke der Öffentlichkeit 2016 unter dem Titel „Der Mönch ist zurück“ präsentiert.[1] Kristina Mösl, langjährige leitende Restauratorin der Alten Nationalgalerie, macht in ihrer 2021 als Beiheft zum Jahrbuch der Berliner Museen 2020 erschienenen Dissertation die umfangreichen Ergebnisse dieser Restaurierung öffentlich zugänglich und wertet sie im Kontext der Befunde aus kunsttechnologischen Untersuchungen an 26 weiteren Friedrich-Gemälden aus. An der Hälfte dieser Untersuchungen war sie beteiligt. Sie galten den 13 weiteren Friedrich-Gemälden der Alten Nationalgalerie sowie einem Gemälde des Metropolitan Museums New York. Bei den Befunden zu den übrigen Werken, die aus weiteren Sammlungen stammen, stützt sie sich auf Publikationen. Alle Befunde sowie auswertende Tabellen und Diagramme macht Mösl in einem digitalen Anhang zugänglich. Dieser Anhang erhöht nicht nur die Transparenz der Argumentationen des Buches, sondern in vorbildlicher Weise auch den Wert für die künftige Friedrich-Forschung. In ihrem Buch wertet Mösl die Befunde aus und kommt auf dieser Grundlage zu neuen Erkenntnissen über die Maltechnik Caspar David Friedrichs und insbesondere über ihre Entwicklung im Verlauf der Dresdner Jahre. Darüber hinaus nimmt sie eine historische Einordnung vor, für die sie Quellen zur Maltechnik und -praxis um 1800 sowie das künstlerische Werk von Lehrern, Wegbegleitern und ausgewählten Zeitgenossen Friedrichs auswertet. Diese Einordnung ist wegweisend, da Friedrichs Epoche kunsttechnologisch besonders im Hinblick auf Malmaterialien durch grundlegende Neuerungen geprägt war. Und so besteht ein großes Verdienst der vorliegenden Arbeit darin, diese Neuerungen, an deren Verbreitung Dresden als Handelszentrum für Künstlerbedarfe maßgeblich beteiligt war, quellenbasiert aufzuarbeiten und Friedrichs Malpraxis darin zu verorten: Mösl beschreibt, welche maltechnischen Neuerungen Friedrich übernahm, an welchen Vorbildern und Konventionen er sich orientierte und wo er eigene Wege fand.

Das Buch beginnt nach einer Bestandsaufnahme der bisherigen Forschung über Friedrichs Maltechnik mit einem historischen Kapitel zur Maltechnik im 18. und 19. Jahrhundert sowie einem Kapitel zu Friedrichs Aus- und Weiterbildung in Greifswald, Kopenhagen und Dresden. Es folgen die beiden Hauptkapitel zu den kunsttechnologischen Untersuchungen zu „Mönch am Meer“ und „Abtei im Eichwald“ (Kapitel 5) sowie zu den weiteren 26 Friedrich-Gemälden (Kapitel 6). Mösl beschreibt Friedrichs Malweise in diesen beiden Hauptkapiteln entlang des Bildaufbaus von der untersten bis zur obersten Schicht, beginnend mit Spannsystem und Bildträger, der malvorbereitenden Grundierung, bevor es dann um die Unterzeichnung, den Auftrag der Malschichten und den Firnis geht. Abschließend folgt ein Auswertungskapitel, in dem die Ergebnisse zusammengefasst und neue Forschungsfragen formuliert werden.

Die vielfältigen Ergebnisse von Mösls Untersuchung sind kaum auf einen Nenner zu bringen. Zu den wichtigsten Erträgen gehört die Herausarbeitung von drei aufeinanderfolgenden Phasen im malerischen Werk Friedrichs, die eine Entwicklung erkennen lassen und Orientierungshilfe bei strittigen Datierungsfragen bieten können. Die Phasen unterscheidet Mösl in erster Linie anhand der sich verändernden Ausführung und Rolle der Unterzeichnung: Im Frühwerk verwendet Friedrich demnach nahezu ausschließlich Grafitstifte zur Unterzeichnung, die durch die extrem dünnen Malschichten hindurch oft als Liniengerüst sichtbar bleiben. In einer mittleren Phase von 1811 bis Mitte/ Ende der 1820er Jahre tritt die Feder zum Zeichenstift hinzu. Zugleich wird die Malerei dichter. Im Spätwerk verwendet Friedrich zur immer noch sehr detaillierten, eng an den Vorlagen orientierten Unterzeichnung einen Spitzpinsel. In dieser Phase wird sowohl die zeichnerische als auch die malerische Anlage flüssiger und die Unterzeichnung ist nahezu vollständig von den Malschichten abgedeckt. Selten fügt Friedrich seinen Unterzeichnungen im Malprozess Elemente hinzu. Auch Umformungen wie die Drehung der Figur des Mönchs bilden die Ausnahme. Vielmehr entleert Friedrich seine Bilder während des Malprozesses häufig, indem er einzelne Motive der Vorzeichnung weglässt und übermalt. So wird nachvollziehbar, wie aus dem malenden Zeichner nach und nach ein zeichnender Maler wird (S.121). Diese Beobachtung kann auch durch Friedrichs Praxis der Einschreibung von Farbwerten in seine Zeichnungen gestützt werden, die darauf hindeutet, dass die Zeichnungen bereits für ihre Verwendung für künftige Gemälde angelegt sind (S.126).

Eine zentrale Erkenntnis der Untersuchung besteht ferner in der Vorstellung der maltechnischen Neuerungen um 1800, zu denen ganz zentral die Einführung standardisierter Keilrahmen und vorgrundierter Leinwände gehörte, von denen auch Friedrich reichlich Gebrauch machte. Denn Dresden entwickelt sich, wie Mösl zeigen kann, in Friedrichs Zeit zu einem europäischen Zentrum für Malerbedarf. Und so lässt sich abschließend mit Mösl konstatieren, dass „Friedrich […] ohne Dresden kaum vorstellbar wäre“ (S.168), denn die sächsische Residenzstadt mit ihrem reichhaltigen Angebot an innovativen Malmaterialien bot die Grundlage für die Entwicklung seiner charakteristischen Malweise. Hier sieht Mösl auch ein breites Feld für künftige Forschungen, ergänzend zu ihren eigenen Forschungen (S. 68-71, 127-134) z.B. im Hinblick auf die Farbpigmente, die Friedrich zur Verfügung standen. Und so ist im Anhang des Bandes, der allein das Buch schon unverzichtbar machen würde, das ausführliche Verzeichnis der Bezugsquellen von Malmaterialien im Umfeld Friedrichs besonders hervorzuheben.

Aber auch die unzähligen Einzelbeobachtungen machen den Wert der vorliegenden Untersuchung aus. Als Greifswalderin möchte ich beispielsweise die Charakterisierung der Greifswalder Ausbildungszeit als „Ouvertüre zu dem berühmten Gemälde Mann am Meer“ (S.22) hervorheben: Denn in Greifswald lernte Friedrich nicht nur Kosegartens Naturreligion kennen, entdeckte Rügen mit seinen Hünengräbern und Eichenhainen als nordische Landschaft, sondern lernte das Zeichnen bei seinem Zeichenlehrer Johann Gottfried Quistorp ganz konkret nach dem verbreiteten Lehrwerk Johann Daniel Preißlers und setzte sich dabei mit der ganzseitigen Figur eines „Mannes in schwarzem Gewand“ auseinander, die Mösl zwar nicht als erste, aber durch die Infrarotreflektografie erstmals für jeden nachvollziehbar als unmittelbare Vorlage des Mönchs im Gemälde „Mönch am Meer“ identifizierte, in dessen Vorzeichnung das Gesicht der Betrachterin noch zugewandt ist. In für Friedrich ungewöhnlich radikaler Abweichung von dieser Unterzeichnung dreht der Maler den Oberkörper der Figur in der Ausführung und wendet ihren Blick dem Meer zu. Dass Mösl in diesem Zusammenhang beiläufig darauf hinweist, dass Preißler zu seiner Figur durch eine Darstellung des Apostels Paulus von Raffael inspiriert worden sein dürfte, mag exemplarisch zeigen, wie beobachtungsreich, inspirierend und ertragreich diese Dissertation ist (S. 64 f.).

Wie grundlegend Mösls Dissertation für die weitere kunsttechnologische Forschung war, zeigen die vielfältigen auf ihren Befunden aufbauenden Nachfolgeprojekte zur Malweise Caspar David Friedrichs, die in Vorbereitung der Jubiläumsausstellungen zum 250. Geburtstag des Malers 2024 durchgeführt werden konnten.[2] Und so bietet das Jubiläum, das in der Friedrichausstellung des Metropolitan Museums 2025 seinen Abschluss findet, auch den Anlass für die längst überfällige Besprechung des vorliegenden Werkes, das ein Meilenstein der Grundlagenforschung zu Caspar David Friedrich bleiben wird.

[1] Vgl.: https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/der-moench-ist-zurueck/ (letzter Abruf 01.02.2025) mit der zugehörigen Publikation: Kristina Mösl/ Philipp Demandt (Hrsg.): Der Mönch ist zurück. Die Restaurierung von Caspar David Friedrichs Mönch am Meer und Abtei im Eichwald, Berlin: Nationalgalerie – Staatliche Museen 2016.

[2] Zu nennen sind hier an erster Stelle: Christoph Schölzel u.a.: Caspar David Friedrich – Forschungen zur Maltechnik, https://forschung.skd.museum/projekte/detail/forschungen-zur-maltechnik-caspar-david-friedrichs/ (letzter Abruf 01.02.2025); Körber, Maria: Kopf und Herz und Hand – Maltechnische Erkenntnisse an Gemälden Caspar David Friedrichs, in: Holger Birkholz, Petra Kuhlmann-Hodick, Stephanie Buck, Hilke Wagner (Hrsg.): Caspar David Friedrich. Wo alles begann, Ausstellungskatalog Staatliche Kunstsammlungen Dresden 2024, S. 280–295.; Hohenstein, Kathleen: „Der Friedhof – Das vollständige Fragment“, in: ebd., S. 296–301; Mechthild Most u.a.: Zur Maltechnik Caspar David Friedrichs. Untersuchungen der Gemälde in den Beständen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover, Kulturgeschichte Preußens – Vorträge und Forschungen 10 (2024); Uwe Golle u.a.: Der Friedrich-Bestand der Museen der Klassik Stiftung Weimar. Kunsttechnologische Erforschung und Erhaltung, in: Annette Ludwig u.a. (Hrsg.): Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar, Ausstellungskatalog der Klassik Stiftung Weimar 2024, S. 182–203; Markus Bertsch und Eva Keochakian: Ans Licht geholt. Beobachtungen zum Werkprozess bei Caspar David Friedrich auf Grundlage von Infrarotreflektogrammen, in: Markus Bertsch und Johannes Grave: Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit, Ausstellungskatalog der Hamburger Kunsthalle 2024, S. 374–393.

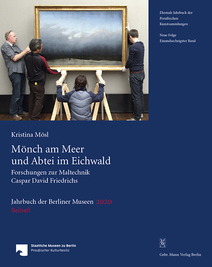

Mösl, Kristina: "Mönch am Meer" und "Abtei im Eichwald". Forschungen zur Maltechnik Caspar David Friedrichs (= Jahrbuch der Berliner Museen; Neue Folge, 61. Band, Beiheft (2020)), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2021

ISBN-13: 978-3-7861-2875-5, 216 Seiten, 118,00 EUR, Inhaltsverzeichnis

Empfohlene Zitation:

Ruth Slenczka: [Rezension zu:] Mösl, Kristina: "Mönch am Meer" und "Abtei im Eichwald". Forschungen zur Maltechnik Caspar David Friedrichs (= Jahrbuch der Berliner Museen; Neue Folge, 61. Band, Beiheft (2020)), Berlin 2021. In: ArtHist.net, 06.02.2025. Letzter Zugriff 18.02.2026. <https://arthist.net/reviews/43869>.

![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.

Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.