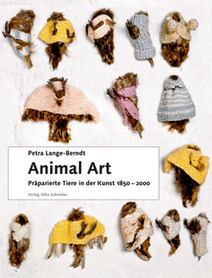

Dieses Buch widmet sich erstmals präparierten Tieren von ihren zwischen naturwissenschaftlich-technischer und künstlerischer Gestaltung schillernden Anfängen im 19. Jahrhundert bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Die umfangreiche systematisch und historisch angelegte Materialmonografie, die Materialikonografie, Wissenschaftsgeschichte und Methoden der Geschlechterforschung verbindet, ist in die Kapitel Körper/Oberflächen – Körper/Sektion – Körper/Design gegliedert. Sie behandelt die Werke der Präparatoren und Bildhauer ebenso wie surrealistische Objekte, den Schwerpunkt bilden die zahlreichen Anwendungen der Taxidermie, Dermoplastik und Nasspräparation in der Kunst nach 1945. Lange-Berndt zieht zahlreiche Künstlerinnen und Künstler heran, wie Annette Messager, Mark Dion, Thomas Grünfeld, Damien Hirst, in deren Werk Präparate zentral sind, und andere mit einer breiteren Thematik, etwa Man Ray, Rebecca Horn, Eva Hesse, Katharina Fritsch.

Dem Material der Kunst nach '45 gilt seit Monika Wagners Bahn brechenden Untersuchungen ein erhöhtes Interesse [1]. Durch die Gestaltung von häufig kunstfernen Materialien wurde die Forderung, dass die künstlerische Arbeit den Werkstoff überwinde, hinfällig, an ihre Stelle trat die Frage nach den historischen, sozialen und ästhetischen Bedeutungen der Stoffe. In die weit gespannten Untersuchungen zur „Ikonologie des Materials“ reiht sich Lange-Berndts Buch ein, aber bei der Betrachtung präparierter Tiere fühlt man ein Widerstreben, sie den zahlreichen anderen Werkstoffen zuzuordnen. Es ist also zu fragen, worin für die Verfasserin die Unvergleichlichkeit des Materials liegt. Einen Hinweis gibt bereits der Buchtitel: er benennt einerseits die spezifische Stofflichkeit, andererseits spielt er auf „Animal Studies“ an, jene kulturwissenschaftliche Forschungsrichtung, die die Teilhabe der Tiere an Kunst, Kultur und Wissenschaft untersucht [2]. Indem sie die weitgehend vergessenen historischen und sozialen Dimensionen der Mensch-Tierbeziehung aufzudecken versucht, arbeitet sie gegen das Verschwinden der Tiere aus unserer Erfahrungswelt und unserer Erinnerung. In überaus erhellenden Analysen legt Lange-Berndt den Umgang der Künstler mit jenem Gegenstand dar, der zwischen Organischem und Stofflichem, zwischen Natur und Objekt, Leben und Tod oszilliert. Wie frei auch immer die Körperrelikte gestaltet werden, etwas von der ehemaligen Form und Präsenz der Tiere bleibt widerständig gegen ihren Objektstatus.

Die Untersuchungen beginnen im Pariser Jardin des Plantes, einem Verbund von Zoo, Naturkundemuseum und Forschungsstätte und zugleich ein begehrter Studienort für Künstler. Die Arbeit der Konservatoren und der Animaliers zielte gleichermaßen auf naturalistische Formgebungen. Der durch seine monströsen Affenskulpturen bekannte Emmanuel Frémiet betonte, dass z. B. Gorilla-Präparate erst durch die Anwendung bildhauerischer Kunst Perfektion erlangen würden, und die Präparatoren, deren für Forschung und Ausstellung bestimmte Objekte möglichst natürlich, lebendig und ästhetisch ansprechend wirken sollten, bestätigten, dass allein künstlerisch inspirierte Präparate die Morphologie, die Bewegungsarten, ja sogar die Seele der Tiere sichtbar machen könnten. Die Autorin fördert bislang unbeachtete schriftliche und bildliche Primärquellen des 18. und 19. Jahrhunderts zutage und beschreibt die diversen Präparationstechniken, mit denen sich bis heute Künstlerinnen und Künstler auseinandersetzen. Auf dieser Basis erörtert sie im Hauptteil des Buches die höchst unterschiedlichen Strategien der Animal Art. Sie sind nur insofern vergleichbar, als sie, im Gegensatz zu den historischen Wissensobjekten, die normative Vorstellung des „ganzen Körpers“ aufgeben, um „Cluster von Materialien und Praktiken“ zu bilden (S.12), die auf vertrackte Weise das Verhältnis des Menschen zum Tier reflektieren.

Sicherlich war es die den Präparaten eigentümliche Doppeldeutigkeit, die sie zu einem bevorzugten Material surrealistischer Kombinatorik machte (S.36). Joan Miros Assemblage Objet poétique (1936), die ein Papagei bekrönt, verweist auf die von Künstlern übernommene Rolle reisender Naturforscher, deren Erkenntnismöglichkeiten, laut André Breton, die der Naturwissenschaftler übertrafen. Lange-Berndt konfrontiert die Selbstauslegung mit dem zeitgenössischen Diskurs der Geschlechter und verdeutlicht, dass Weiblichkeitsphantasien die koloniale Herkunft der Trophäe verdrängten Die Fixierung auf die traditionelle Verbindung von Weiblichkeit und Tierheit stellt das den surrealistischen Wahn- und Traumgebilden unterstellte Befreiungspotential nachdrücklich in Frage.

Den Paradigmenwechsel in der amerikanischen Kunst der 50er Jahre und den bislang zu wenig beachteten Stellenwert der Präparate beleuchtet Lange-Berndt anhand großformatiger Combines Robert Rauschenbergs, in denen Präparate, wie Hahn oder Ziegenbock, dominieren (Odalisque und Monogram). Der Künstler bezieht sich explizit auf Präparate in unterschiedlichen urbanen Kontexten, so auf ihre Verwendung in Schaufensterdekorationen, vor allem aber in dem einflussreichen New Yorker American Museum of Natural History. Die Habitat Dioramen, die lebensechte Tiere in ihren Biotopen zeigten, konservierten mit den trivialen Naturvorstellungen zugleich den für die USA so bedeutungsvollen Mythos ihres paradiesischen Ursprungs. Die Tierkörper, Felle und Federn entstellt Rauschenberg. wenn er sie z. B. mit Ölfarbe bestreicht, fügt er sie gleichsam in das neue Habitat Diorama ein und lässt das, was einst Tier war, gegen das Material der Kunst kämpfen.

Annette Messager wählt Spatzen für ihren Generalangriff auf das als natürlich proklamierte Körper- und Geschlechtermodell. In Installationen der 70er Jahre, den „Pensionnaires“, zeigt sie verwahrloste, verletzte und zusammengestückelte Vogelbälge, umschnürt von Bändern und Hüllen farbiger Wolle oder auch wie Spielzeug auf Räder montiert. In der Rolle der guten

und der bösen Mutter sowie der Dilettantin umsorgt, schmückt und malträtiert sie die Geschöpfe und reiht sie sodann gemäß musealer Präsentationsmuster in Vitrinen auf, wo sie den Betrachtern männlich konnotierte Rationalität und Ästhetik vermitteln. Messagers Attacken auf die animalischen Relikte, so folgert die Autorin, gelten der Gewalttätigkeit starrer Zuschreibungen und Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier, Weiblichkeit und Männlichkeit, Dilettantismus und Künstlertum.

Wenn Mark Dion keinen Unterschied mehr zwischen Plüschtieren, Tieren im Zoo und im Fernsehen zu erkennen vermag, so zieht er daraus den bemerkenswerten Schluss, „Kunst im Dienst von Ökologie, im Sinn einer Flankierung der ökologischen Bewegung zu begreifen“ (S.170). Lange-Berndt diskutiert sein Konzept an seinen pseudowissenschaftlichen naturgeschichtlichen Ausstellungen und Laboratorien. Auf Expeditionen studiert Dion die lokale Fauna, belässt sie aber vor Ort und verwendet in Installationen als Zeichen ökologischer Nachhaltigkeit Vogelbälge aus naturhistorischen Sammlungen. Der aus artfremden Fellen gefertigte Eisbär („Ursus maritimus“,1991) liegt auf einer an das Kunsthaus Zürich adressierten Transportkiste – ganz so, als sei in Zeiten wachsender globaler Mobilität bereits ein Ersatz für Tiere und ihren Lebens- und Bewegungsraum gefunden. Zu den „nach der Natur“ gefertigten Animalia gehört auch Katharina Fritschs lebensgroßer Elefant (1987) [3]. Die Künstlerin stellt den künstlich patinierten Polyesterabguß einer Dermoplastik der Industrie gleichsam als Prototyp zur Verfügung und sichert so das Überleben bedrohter Arten.

Andere Künstler entscheiden sich für Schocktherapien. Thomas Grünfelds beklemmende Hybridwesen („Misfits“) verweisen ebenso auf Fabelwesen wie auf die aktuellen Debatten um genetisches Körperdesign. Damien Hirst wendet hoch spezialisierte Laborverfahren an, um Kuh oder Tigerhai zu konservieren. Er betont ihren Leichenstatus und bringt so das zentrale Paradigma naturhistorischer Museen, die Leugnung von Tod und Verwesung, zu Fall.

Der Band ist vorzüglich ausgestattet. Zu der vielseitigen Bebilderung gehören neben den zahlreichen Kunstwerken historische Illustrationen zu Techniken des Konservierens, Tableaus von Nass- und anderen Präparaten, zoologische Schausammlungen, die die Varianten der „Animation des Leblosen“ eindrucksvoll vor Augen führen [4]. Hervorzuheben ist auch das umfangreiche Literaturverzeichnis, das die naturwissenschaftliche Forschung ebenso wie die kulturgeschichtliche und kunsthistorische berücksichtigt. Die lesenswerte Studie bringt uns das künstlerische Material auf doppelte Weise nahe: Sie erhellt sein weit gespanntes historisches und gegenwärtiges Bedeutungsspektrum und plädiert für eine gleichermaßen kunsthistorische wie ökologische Betrachtung.

Anmerkungen:

[1] Von den zahlreichen Arbeiten sei genannt: Monika Wagner: Das Material der Kunst, München 2001.

[2] Vgl. Dorothee Brantz, Christof Mach (Hg.): Tierische Geschichte. Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne, Paderborn 20008. – Jessica Ullrich, Friedrich Weltzien, Heike Fuhlbrügge (Hg.):Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, Berlin 2008.

[3] Vgl. Gudrun Bott, Magdalena Broska (Hg.): Ausstellungskatalog Post naturam – nach der Natur, Darmstadt 1998.

[4] Petra Lange-Berndt: Von der Gestaltung untoter Körper. Techniken zur Animation des Leblosen in Präparationsanleitungen um 1900. In: Peter Geimer (Hg.): Untot. Existenzen zwischen Leben und Leblosigkeit, Berlin 2009.

Lange-Berndt, Petra: Animal Art. Präparierte Tiere in der Kunst, 1850 - 2000, München: Silke Schreiber 2009

ISBN-10: 3-88960-103-0, 335 S, EUR 29,80

Empfohlene Zitation:

Ellen Spickernagel: [Rezension zu:] Lange-Berndt, Petra: Animal Art. Präparierte Tiere in der Kunst, 1850 - 2000, München 2009. In: ArtHist.net, 07.09.2010. Letzter Zugriff 17.02.2026. <https://arthist.net/reviews/375>.

![]() Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.

Dieser Text wird veröffentlicht gemäß der "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 International Licence". Eine Nachnutzung ist für nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle gemäß dem obigen Zitationsvermerk zulässig. Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Angaben unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.