Forum:

Ein neuer Stadttypus in der Wissensgesellschaft: Die amalgame Stadt der

kreativen Milieus

Von Oliver Frey, Centre of Sociology in the Department of Spatial

Development, Infrastructure and Environmental Planning, Vienna

University of Technology

E-Mail: <Oliver.freytuwien.ac.at>

In den letzten Jahren[1] ist in der wissenschaftlichen Literatur

verstärkt von kreativen Eigenschaften der Städte die Rede: "Creative

City"[2], "Cultural Industries"[3], "Creative Industries"[4], "Milieux

Innovateurs"[5] oder "creative class"[6] sind einige der

Begriffsverbindungen von Kreativität und städtischer Lebenswelt. Die

zugespitzte Diagnose lautet, dass insbesondere die urbanen

innerstädtischen Bereiche spezifische Bedingungen für kreative

Innovationen in der Wissens- und Kulturproduktion bereitstellen und sich

dort neue Formen sozialer Vergemeinschaftung im Sinne einer neuen

Regulation von Arbeits- und Lebensformen herauskristallisieren. Dieses

Potenzial der Städte in einer Wissensgesellschaft könnte zu einer

"Renaissance der Stadt"[7] beitragen. Jene Wirtschaftszweige, die

verstärkt kulturelle Wissensformen einbinden, sind zum Hoffnungsträger

städtischer Ökonomien geworden. Mit Begriffen wie "Kreativwirtschaft",

"Creative Industries", "Cultural Economy" wird ein neues Verschmelzen

von Kultur und Ökonomie bezeichnet, das neue Produkte sowie neue

Arbeits- und Lebensorganisationen hervorbringt. Dabei stellen

"Kulturwirtschaft" oder "Kreativwirtschaft" einen zentralen Bereich

städtischer Wachstumsstrategien dar.[8] Die Akteure/innen in diesem

ökonomischen Bereich erproben neue Formen der raumzeitlichen

Organisation von Arbeit und Leben und praktizieren neue Formen

sozialräumlicher Wiedereinbettung. In ihrer gesellschaftlichen Rolle als

"Pioniere" stellen sie ein Erprobungsfeld für neue gesellschaftliche

Organisationsformen dar. In der Forschung und Literatur zur zukünftigen

städtischen Entwicklung stehen die Bedeutung dieser Akteure/innen und

ihre lokalen Wissens- und Organisationskulturen mit ihrer räumlichen

Eingebundenheit im Vordergrund.

Dies wurde nicht immer so gesehen. Noch vor kurzem gab es breit

angelegte Diskussionen um das "Verschwinden der Städte" oder das "Ende

der Stadt".[9] Mit dem Bezug auf die Loslösung traditioneller

Raumstrukturen in Gesellschaft und Stadt wurde zum einen die

Verschmelzung städtischer und suburbaner Strukturen mit Begriffen wie

"Zwischenstadt"[10], "Edge City"[11], "dritte Stadt"[12],

"Netzstadt"[13], "Generic City"[14], oder im Zuge der Digitalisierung

als "digitale Stadt"[15] oder "City of bits"[16] bezeichnet. In allen

diesen neuen Stadtmodellen werden Leitbilder der Siedlungsentwicklung

formuliert, die den soziologischen Diagnosen gesellschaftlicher Umbrüche

Rechnung tragen. Sie beschreiben eine neue Formation räumlicher

Strukturen, die wahlweise einen stärkeren Akzent auf räumliche

Entankerungen sozialer, ökonomischer und baulicher Strukturen in der

Siedlungsorganisation legen, indem hybride Verflechtungen und

Verschmelzungen zwischen Region, Landschaft und Stadt aufgezeigt werden,

oder es wird betont, dass die Herausbildung neuer Organisationsformen

für soziale Ordnungen und Lebenswelten auch neue Strukturen der

Siedlungsweise nach sich ziehen.

Im vorliegenden Beitrag soll diesen Stadttypen das Modell einer

"amalgamen Stadt" gegenübergestellt werden, in welchem das Modell der

"europäischen Stadt"[17] Zukunft hat: Diese liegt in der Anerkennung der

Gleichzeitigkeit von Brüchen und Kontinuitäten der städtischen

Entwicklung, von Kräften der Auflösung städtischer Raum- und

Entwicklungsmuster und gleichzeitigen Tendenzen einer Stärkung

spezifischer städtischer Raumidentitäten.

Stadtmodelle im Verhältnis von Milieu und Raum

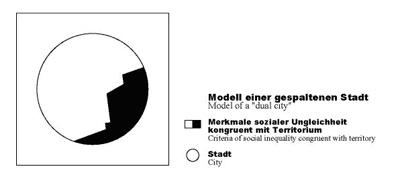

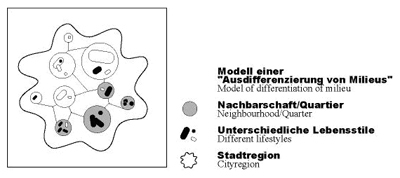

Drei idealtypische Modelle lassen sich als gängige Muster der

Stadtsoziologie zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Sozialräumen

und Milieukonzepten ausmachen: das Modell der "gespaltenen Stadt", das

in der Tradition der Segregationsforschung der Chicagoer Schule ein

tendenziell homogenes Verständnis der Einheit von Raumstrukturen und den

bedingenden Sozialstrukturen zugrunde legt; das Modell einer

ausdifferenzierten sozialräumlichen Struktur, bei der es zur

Überlagerung und dem Nebeneinander von Milieu- und Raumstrukturen kommt;

das Modell der "Netzwerkstadt", dem der Gedanke zugrunde liegt, dass

sich Raumbindungen von Milieus zunehmend auflösen und sich in

szenenartige Vernetzungen innerhalb einer Stadtregion verwandeln. Diesen

Modellen soll die "amalgame Stadt des Loft-Working" an die Seite

gestellt werden, die eine Kombination der vorangestellten Modelle

darstellt und einen eigenen Forschungsansatz beschreibt, der in

empirischen Untersuchungen in Wien zugrunde gelegt wurde.

"Die gespaltene Stadt" oder: der Behälter für homogene Lebensstile

Mit dem Modell der gespaltenen Stadt wird zum Ausdruck gebracht, dass in

der gegenwärtigen Stadtentwicklung sich die sozialräumliche Spaltung in

Wohnquartiere ärmerer Bevölkerungsgruppen und reicherer

Einkommensklassen verschärft.[18] In diesem Konzept wird eine

territoriale Abgrenzung vorgenommen, die eine geografische Einheit

hervorbringt und so die räumliche Verfasstheit sozialen Handelns und

Verhaltens von Individuen beschreibt. Die territoriale Grenzziehung

dient diesem Modell dazu, eine soziale Vergemeinschaftungspraxis

innerhalb dieser abgegrenzten Gebiete und Nachbarschaften zu verorten.

Dort finden in einem begrenzten Territorium soziale Prozesse eine

Richtung, die in dem sozial-räumlichen Milieu ähnliche Lebensweisen und

Mentalitäten hervorbringen. Milieu und Territorium werden so zu einer

Einheit. Ausgangspunkt dieses Modells der sozialen Vergemeinschaftung

liegt in der Chicagoer Schule und ihren Theorien zur residenziellen

Segregation. Robert E. Park, der Gründungsvater der Segregationstheorie,

konstatierte einen Zusammenhang zwischen der geografischen Lage von

Wohnstandorten im Stadtgebiet und der sozialen Distanz von Menschen.

Seine These lautet, dass innerhalb der Grenzen eines "natürlichen"

Gebietes (natural area) homogene Sozialstrukturmerkmale der

Bewohnergruppen zu finden sind. Er schreibt: "There are forces at work -

within the limits of the urban community within the limits of any

natural area of human habitation, in fact - which tend to bring about an

orderly and typical grouping of its population and institutions".[19]

Die Herausbildung dieses Milieus wird überwiegend durch den Wohnstandort

definiert, woraus resultiert, dass die residenzielle Segregation nach

Wohnstandorten der Indikator für soziale Segregation wird bzw. für eine

Übertragung sozialer Ungleichheit in den städtischen Raum.[20]

Bild:

< >

>

Abb. 1: Modell einer gespaltenen Stadt (© Oliver Frey, 2006)

"Die ausdifferenzierte Stadt" oder: Heterogenisierung von Milieus

In diesem Konzept wird das Quartier als Sozialraum ausdifferenziert in

der Art und Weise, dass in einem konkreten Stadtviertel unterschiedliche

Milieus existieren können. Dadurch entstehen unterschiedliche

Sozialräume, "die (im Wohngebiet) durch ihr Nebeneinander an einem Ort

verbunden sind, ohne jedoch eine lokale Kultur oder Gemeinschaft zu

erzeugen".[21] Dieses Verständnis trägt der Koexistenz von Milieus

Rechnung, die sich an konkreten Orten oder Plätzen überlagern oder auch

unverbunden miteinander in Zusammenhang stehen. In diesem Modell löst

sich die Einheit des Territoriums der Stadt etwas auf und fragmentiert

sich in unterschiedliche sozialräumliche Einheiten. Es bilden sich

Nachbarschaften heraus, die inselhaft im städtischen Raum liegen, sich

eventuell überlagern oder nebeneinander gleichzeitig existieren.[22] Der

Ausdifferenzierung von Milieus und sozialräumlichen Lebensstilen wird

hier Rechnung getragen, indem die Stadt keine umfassende sozialräumliche

Einheit mehr bildet.

Bild:

< >

>

Abb. 2: Modell einer "Ausdifferenzierung von Milieus" (© Oliver Frey,

2006)

"Die Netzwerkstadt" oder: die räumlich entbetteten Sozialstrukturen

In diesem Konzept wird die These vertreten, dass das Quartier als ein

territorialer Bezug von Vergemeinschaftung an Bedeutung verloren hat.

Durch gestiegene Mobilität, neue Informations- und Kommunikationsmedien

im Kontext einer Individualisierung von Lebensstilen und einer

Heterogenisierung sowie Ausdifferenzierung von milieubildenden

Werthaltungen büßt die Prägung des Wohnquartieres für das soziale Milieu

an Bedeutung ein. Schulze formuliert das im Sinne seiner

"Erlebnisgesellschaft" folgendermaßen: "Die Bodenhaftung sozialer

Milieus ist weitgehend verloren gegangen, ohne dass die Milieus selbst

verschwunden wären, wie es die traditionelle Vorstellung nahe legt".[23]

Die Bedeutung des Raumes als Umgebung sieht Schulze schwinden und

konstatiert dagegen, dass der Raum zur Szenerie wird. Die Umgebung wird

dabei auf den konkreten Ort reduziert, der als Treffpunkt und Schauplatz

von Szenen eine größere Bedeutung erhält. Diese szenischen Orte werden

in ihrer räumlichen Ausdehnung als gering und in ihrer zeitlichen

Kontinuität als fragil beschrieben. Die sozialräumliche Beziehung

zwischen szenischem Ort und Individuum ist durch eine Flüchtigkeit

gekennzeichnet. Szenen unterscheiden sich von Milieustrukturen in ihrer

Vergemeinschaftungspraxis durch eher flexiblere und geringere

Binnenkommunikationen, da sie eher temporären Verräumlichungen von

begrenzter Zeitdauer unterliegen. Der losgelöste Ort ist eher Gegenstand

einer affektiven spielerischen "Politik der Aufmerksamkeit".[24] Die

spezifische Ortspolitik besteht darin, dass "soziale Zugehörigkeit neu

verhandelt wird".[25]

Das Modell der "Netzwerkstadt" überlagert flexible Netze, die Knoten und

Linien bilden. Sieverts beschreibt das Städtesystem als ein Netz mit

Knotenpunkten, bei dem die "hierarchische Baumstruktur"[26] verloren

gegangen ist: "In einem solchen Netz können idealtypisch alle Teile

gleichberechtigt sein, es gibt im Prinzip keine Hierarchie mehr: Jeder

Teil der Stadt kann bestimmte zentrale, d.h. nur einmalig oder zumindest

nicht ubiquitär (allerorten) auftretende Aufgaben übernehmen, in anderer

Hinsicht aber durchaus ubiquitäre Allerweltseigenschaften behalten".[27]

Das Modell der Netzstadt ist ungerichtet und erstreckt sich in die

Stadtregion hinaus. Dieser Netzwerkraum hat keine festen Hierarchien

mehr und somit fehlt auch die Zentralität eines bestimmten Standortes.

Auf diesen Gedanken baut auch das Modell der "Zwischenstadt" von

Sieverts auf, das eine diffuse und ungeordnete Struktur ganz

unterschiedlicher Sozialräume in der Stadtregion konstatiert. Die

Verbindungsnetze verweben die unterschiedlichen Lebenswelten zu einem

neuen Ordnungsmuster des Städtischen.

Bild:

< >

>

Abb. 3: Modell einer "Netzstadt" (© Oliver Frey, 2006)

Das Modell einer "amalgamen Stadt"

Unter einer Amalgamation versteht man die Vermischung und Verschmelzung

verschiedener Elemente (griech. "malagma" für "das Erweichende", von

arab. "amal al-gima", der Akt der körperlichen Vereinigung). In dem

Konzept der "amalgamen Stadt" bezeichnet der Prozess der Amalgamation

zum einen die Ineinanderverwobenheit und somit die Verschmelzung von

baulich-manifesten Strukturen eines Ortes mit den sozial-psychischen

Strukturen des sozialen Raumes. Das Konzept einer "amalgamen Stadt"

zielt darauf ab, dass ein Gemenge und eine Mischung von

unterschiedlichen Orten (jeweils als Ausdruck der Wechselbeziehung

zwischen Sozialer Welt und physischen Dingen verstanden) den

stadträumlichen Nutzungs-, Wahrnehmungs- und Lebensraum bilden.

Hiermit soll verdeutlicht werden, dass in den gegenwärtigen Metropolen

eine Diversität von Kulturen und Lebensweisen vorhanden ist, die in

ihrer Amalgamation etwas Neues hervorbringen.

Die Aneignungstrategien dieser Orte lassen sich als einen "konkreten

Urbanismus"[28] bezeichnen; die Bindungskraft von bestimmten Orten nimmt

ab, zu anderen Orten entstehen flexible, nicht starre Beziehungsmuster.

Aus einigen temporär genutzten Orten werden im Laufe der Zeit beständige

Nutzungen. Die Strategien und Maßnahmen der Stadtplanung müssen

dementsprechend wirksam abgeschätzt werden, denn die Zusammenhänge von

Orten und ihre jeweiligen Kontextbeziehungen werden zunehmend wichtiger.

Für die Folgenabschätzung bieten sich Methoden der Szenariotechnik

an.[29] Herausforderungen an die Stadtplanung bestehen darin, ein

Minimum an behutsamer vorausschauender Planung sowie eine

Folgenabschätzung bei den Projekten vorzunehmen.

Über konkrete Lokalitäten verknüpfen sich die ortsgebundenen Netzwerke

zu einem Raum der "kreativen Milieus". In den neueren Forschungsarbeiten

zu Milieustrukturen und ihrer räumlichen Einbettung werden zahlreiche

verschieden gelagerte Milieukonzeptionen entwickelt.[30] Die Konzepte

der "innovativen Milieus"[31], der "Wohnmilieus"[32], der

"Wissensmilieus"[33] und des "creative milieu"[34] haben gemeinsam, dass

sie

a) über eine Dichte von informell-sozialen Beziehungen verfügen, die

nach innen gerichtet ist und

b) über spezifische Formen der Zusammengehörigkeit und eine verbindende

Identität sich nach außen abgrenzen und

c) über konkrete Orte und Räume die je spezifischen Formen der

Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung herstellen.

Matthiesen betont in einer Milieudefinition die Homogenität der

Interaktionsformen, die somit auch stabile Ein- und Ausschlusskriterien

nach sich ziehen: "Unter Milieus verstehen wir relativ homogene

Interaktionsformen mit erhöhter Binnenkommunikation, die zugleich durch

ein zumindest implizites Milieu-Wissen um gemeinsame Praxisformen

geprägt sind".[35] Die Weiterentwicklung zu Wissensmilieus bezeichnet in

der Folge "Interaktionsnetze, die prägnante Koppelungen von Wissenstypen

entwickeln" und die in ihrer "Lebensführung durch wissensbasierte

Handlungsfelder geprägt sind".[36]

Die Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI) hat

in zahlreichen Forschungsarbeiten seit den 1980er Jahren das Konzept des

"innovativen Milieus" im Rahmen von regionalen Unternehmensnetzwerken

entwickelt und ausdifferenziert. Die "innovativen Milieus" zeichnen sich

durch spezifische lokale Ressourcen aus, die a) in der kulturellen

Identität des Ortes liegen, b) durch Lernprozesse im Rahmen heterogener

sozialer Kontakte stattfinden und c) durch ein

Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Image eine ortsgebundene Identität

schaffen.[37] Sie zeigt dies für "kreative Milieus" in New York City).

Camagni beschreibt dies als "the set or the complex network of mainly

informal social relationships on a limited geographical area often

determining a specific external 'image' and a specific internal

'representation' and sense of belonging, which enhance the local

innovative capability through synergetic and collective learning

processes."[38]

Auch Charles Landry beschreibt in seiner Definition des "kreativen

Milieus" den Zusammenhang zwischen Innovation, Kreativität und

sozialräumlichen Milieustrukturen. Als Bedingung für die Entstehung

solcher innovativer und kreativer Prozesse innerhalb eines Milieus

werden von ihm auch explizit die räumlichen Konstellationen des Ortes

benannt: "A creative milieu is a place – either a cluster of buildings,

a part of a city, a city as a whole or a region – that contains the

necessary preconditions in terms of 'hard' and 'soft' infrastructure to

generate a flow of ideas and inventions. Such a milieu is a physical

setting where a critical mass of entrepreneurs, intellectuals, social

activists, artists, administrators, power brokers or students can

operate in an open-minded, cosmopolitan context and where face to face

interaction create new ideas, artefacts, products, services and

institutions and as a consequence contributes to economic success".[39]

Für die Etablierung und Entwicklung eines "kreativen Milieus" ist

Voraussetzung, dass die je spezifischen Ressourcen des Milieus sichtbar

und nutzbar werden. Das Modell einer "amalgamen Stadt" ist damit kein

verallgemeinerbares Stadtmodell, sondern speziell für die Analyse der

neuen raumstrukturellen Verteilungsmuster innerhalb der innovativen,

ortsgebundenen Netzwerke der "kreativen Milieus" konzipiert. Die

Bedeutung der Nachbarschaft oder des Stadtteils wächst und wird im

Hinblick auf die Rolle des Arbeitsortes im Sinne des "Loft-Working" für

neue raumzeitliche Nachbarschaftseffekte untersucht. Im Gegensatz zu den

traditionellen Segregationsforschungen, die den Wohnort als Merkmal

ungleicher Raum- und Sozialstrukturen ins Blickfeld nehmen, richtet sich

der Blick in dem Modell der "amalgamen Stadt" in verstärktem Maße auf

die Zentralität von Arbeitsorganisation und Arbeitsumfeld als

Angelpunkte für die raumzeitliche Strukturierung des städtischen Raumes.

In dem Konzept findet eine Auffächerung des Sozialraumes statt, da die

ortsgebundenen Netzwerke nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft

wirksam werden, sondern über das Quartier und die Stadt hinaus

transstädtische Milieustrukturen ausbilden. Bei der Verknüpfung dieser

verstreut gelegenen Orte entsteht ein amalgamierter Zusammenhang aus

Mischungen und Gemengelagen, der im Sinne einer Syntheseleistung und des

Spacings[40] einen abstrakten Raum konstruiert. Bei dieser

Konstruktionsleistung durch das Handeln und Verhalten der Akteure/innen

spielen die symbolischen Codierungen und die materielle Dinglichkeit der

Orte eine entscheidende Rolle. Die Einheit von territorialem Raum und

Milieustrukturen löst sich in hybride Mischungen auf und lässt

Fragmentierungen von Räumen und sozialem Handeln zu.

Bild:

< >

>

Abb. 4: Modell einer "amalgamen Stadt" (© Oliver Frey, 2006)

Das Leitbild der "amalgamen Stadt" ist keine allgemeine Beschreibung

einer städtischen Entwicklung oder eines Zustandes. Vielmehr kann für

eine Gruppe von Stadtbewohnern/innen, nämlich den Akteuren/innen des

"kreativen Milieus", ein Modell der städtischen Nutzung und Verknüpfung

von städtischen Räumen vorgeschlagen werden. Ein zentraler Bestandteil

des Modells ist eine akteurszentrierte Sichtweise auf die Nutzungen des

städtischen Raumes, der von einem Ort ausgeht, der stärker prägt als

andere Orte des Aktionsraumes, nämlich dem Arbeitsplatz.

Oliver Frey, Dipl.-Ing. Mag., arbeitet seit 2000 im Department für

Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung, Fachbereich

Soziologie an der Technischen Universität Wien als

Universitätsassistent. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind:

Instrumente und Methoden der Stadterneuerung, Empirische Sozialforschung

und qualitative Methoden, Stadtsoziologie, Raumtheorien,

Planungstheorie, Kreative Milieus und Creative Industries. E-Mail:

Oliver.freytuwien.ac.at

Literaturempfehlungen:

Beauregard, Robert A., From Place to Site: Negotiating Narrative

Complexity, in: Kahn, Andrea; Burns, Carol (Hgg.), Site Matters, New

York 2005, S. 39-58

Bell, Daniel, Die nachindustrielle Gesellschaft, Reinbek 1979

Breitfuss, Andrea u.a. (Hgg.), Städtestrategien gegen Armut und soziale

Ausgrenzung. Herausforderungen für eine sozialverträgliche

Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungspolitik, Wien 2004

Castells, Manuel, The Rise of the Network Society, Oxford u.a. 1996

Dangschat, Jens S., Raum als Dimension sozialer Ungleichheit und Ort als

Bühne der Lebensstilisierung? – Zum Raumbezug sozialer Ungleichheit und

von Lebensstilen, in: Schwenk, Otto G. (Hg.), Lebensstil zwischen

Sozialstrukturanalyse und Kulturwissenschaft, Opladen 1996, S. 99-135

Dangschat, Jens S., Der Schweiß der Maloche und der Lebensstil der

kreativen Flexiblen, in: Baumeister 99 (1999), 10, S. 50-53

Dangschat, Jens S.; Frey, Oliver, Stadt- und Regionalsoziologie, in:

Kessl, Fabian u.a. (Hgg.), Handbuch Sozialraum, Wiesbaden 2005, S.

143-163

Dinter, Stefan, Netzwerke. Eine Organisationsform moderner

Gesellschaften, Marburg 2001

Drake, Graham, "This Place Gives Me Space": Place and Creativity in the

Creative Industries, in: Geoforum 34 (2003), S. 511-524

El Khafif, Mona u.a. (Hgg.), Space.ing: Wechselverhältnisse von gebauten

Räumen und Sozialräumen in der Wiener Stadterneuerung, in: Magistrat der

Stadt Wien (Hg.), Neue Strategien der Stadterneuerung. Aktionen und

multimediale Installationen (Werkstattberichte Stadtentwicklung 76),

Wien 2005, S. 59-84

Frey, Oliver, Überforderte Nachbarschaften und die Rolle der großen

Wohnungsbaugesellschaften – ein deutsch-französischer Vergleich, Paris

2001

Frey, Oliver, Urbane öffentliche Räume als Aneignungsräume. Lernorte

eines konkreten Urbanismus, in: Deinet, Ulrich; Reutlinger, Christian:

Aneignung als Bildung in Zeiten entgrenzter Lernorte. Beiträge zum

Bildungsverständnis der Sozialpädagogik, Wiesbaden 2004, S. 219-234

Frey, Oliver, Sozialintegrative Stadtpolitik in Frankreich als Antwort

auf städtische Jugendgewalt, in: Reutlinger, Christian u.a., Jugend und

Jugendpolitik in benachteiligten Stadtteilen Europas, Wiesbaden 2006

(forthcoming)

Granovetter, Mark, The Strength of Weak Ties, in: American Journal of

Sociology, 78 (1973), 6, S. 1360-1380

Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter, Neue Urbanität, Frankfurt am Main

1987

Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter, Dienstleistungsgesellschaften,

Frankfurt am Main 1995

Henckel, Dietrich, Raumzeitstrukturen, in: ARL (Hg.), Handwörterbuch zur

Raumordnung, Hannover 2005, S. 911-919

Hradil, Stefan, Soziale Ungleichheiten in Deutschland, Opladen 1999

Jacobs, Jane, The Death and life of great American Cities, New York

1961

Krätke, Stefan, Strukturwandel der Städte, Städtesystem und

Grundstücksmarkt in der "post-fordistischen" Ära, Frankfurt am Main

1991

Krätke, Stefan, Medienstadt. Urbane Cluster und globale Zentren der

Kulturproduktion, Opladen 2002

Kunzmann, Klaus R., An Agenda for Creative Governance in City Regions,

in: DISP 158 (2004), 3, S. 5-10

Kunzmann, Klaus R., Culture, Creativity and Spatial Planning, in: Town

Planning Review 75 (2004), 4, S. 383-404

Kunzmann, Klaus R., Unconditional Surrender: The Gradual Demise of

European Diversity in Planning. Paper presented to the AESOP Congress

2004 in Grenoble, Grenoble 2004

Lange, Bastian, Socio-spatial Strategies of Culturepreneurs. The Example

of Berlin and Its New Professional Scenes, in: Zeitschrift für

Wirtschaftsgeographie 49 (2005), 2, S. 79-96

Läpple, Dieter, Essay über den Raum. Für ein

gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept, in: Häußermann, Hartmut

u.a. (Hgg.), Stadt und Raum. Soziologische Analysen, Pfaffenweiler 1991,

S. 157-207

Läpple, Dieter, City and Region in an Age of Globalisation and

Digitization, in: German Journal of Urban Studies 40 (2001), 2, unter:

<http://www.difu.de/publikationen/dfk/

en/01_2/01_2_laepple.shtml>

Lindner, Rolf, Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der

Erfahrung der Reportage, Frankfurt am Main 1990

Mackensen, Rainer, Lokales Handeln in Siedlungswelten, in: Mackensen,

Rainer (Hg.), Handlung und Umwelt – Beiträge zu einer soziologischen

Lokaltheorie, Opladen 2000,

S. 227-272

Mäenpää, Pasi, Planning for Homo Ludens Urbanus. Paper presented at the

AESOP 2005 Congress in Vienna, Wien 2005

Manske, Alexandra, Prekarisierung auf hohem Niveau. WebWorker und die

Ungleichheitsordnung von Arbeit, Berlin 2005

Markusen, Ann, Sticky Places in Slippery Space. A Typology of lndustrial

Districts, in: Economic Geography 72 (1996), 3, S. 293-313

Matthiesen, Ulf, Milieus in Transformationen. Positionen und Anschlüsse,

in: Ders. (Hg.), Die Räume der Milieus: Neue Tendenzen in der sozial-

und raumwissenschaftlichen Milieuforschung, in der Stadt- und

Regionalplanung, Berlin 1998

Mitscherlich, Alexander, Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Frankfurt am

Main 1965

Pumhiran, Nolapot, Reflection on the Disposition of Creative Milieu, 41.

IsoCaRP Congress 2005

Rothauer, Doris, Kreativität & Kapital. Kunst und Wirtschaft im Umbruch,

Wien 2005

Sieverts, Thomas, Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit,

Stadt und Land, Braunschweig 1997

Verwoert, Jan (Hg.), Die Ich-Ressource. Zur Kultur der

Selbst-Verwertung, München 2003

Virilio, Paul, La vitesse de liberation, Paris 1995

Winkelmann, Arne, Kulturfabriken. Kulturelle Umnutzung von leer

stehenden Industriegebäuden, in: Stiftung Federkiel (Hg.), Wie

Architektur sozial denken kann, Leipzig 2004

Zukin, Sharon, Loft Living. Culture and Capital in Urban Change, London

1988

Zukin, Sharon, Landscapes of Power. From Detroit to Disney World,

Berkeley 1991

Zukin, Sharon, The Cultures of Cities, Oxford 1995

Anmerkungen:

[1] Der vorliegende Beitrag für H-Soz-u-Kult ist im Rahmen des

RTN-UrbEurope Netzwerkes entstanden und fasst die ersten

Forschungsergebnisse im Rahmen meiner Dissertation an der TU Wien

zusammen.

[2] Landry, Charles, The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators,

London 2000.

[3] Wynne, Derek, The Culture Industry: Arts in Urban Regeneration,

Avebury 1992.

[4] O`Connor, Justin, The Definition of "Cultural Industries" 1999, vgl.

<http://www.mipc.mmu.ac.uk>.

[5] Aydalot, Philippe, Milieux Innovateurs en Europe, Paris 1986.

[6] Florida, Richard, The Creative Class, 2002, vgl.

<http://www.creativeclass.com>.

[7] Läpple, Dieter, Thesen zu einer Renaissance der Stadt in der

Wissensgesellschaft, in: Gestring, Norbert u.a. (Hgg.), Jahrbuch

StadtRegion 2003, Opladen 2003.

[8] Vgl. Kunzmann, Klaus R., Cultural Industries and Urban Economic

Development, in: Art Today, 135 (2003), S. 162-167.

[9] Touraine, Alain, Das Ende der Städte?, in: Die Zeit, 31.05.1996, S.

24.

[10] Sieverts, Thomas, Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und

Zeit, Stadt und Land, Braunschweig 1997.

[11] Garreau, Joel, Edge City. Life on the New Frontier, New York 1991.

[12] Hoffmann-Axthelm, Dieter, Die dritte Stadt, Frankfurt am Main

1993.

[13] Oswald, Franz; Baccini, Peter; Michaeli, Meli, Netzstadt.

Einführung zum Stadtentwerfen, Birkhäuser 2003.

[14] Koolhaas, Rem, The Generic City, in: Ders., S M L XL, Rotterdam

1995.

[15] Rötzer, Florian, Telepolis. Urbanität im digitalen Zeitalter,

Mannheim 1995.

[16] Mitchell, William J., City of Bits. Space, Place and the Infobahn,

Cambridge 1995.

[17] Vgl. Siebel, Walter (Hg.), Die europäische Stadt, Frankfurt am Main

2004.

[18] Vgl. Marcuse, Peter (1989): "Dual City": A Muddy Methaphor for a

Quarted City, in: International Journal of Urban and Regional Research

13 (1989), S. 697-708; Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter,

Polarisierung der Städte und Politisierung der Kultur, in: Heinelt,

Hubert; Wollman, Hellmut (Hgg.), Brennpunkt Stadt. Stadtpolitik und

lokale Politikforschung in den 80er und 90er Jahren (Stadtforschung

aktuell 31), Basel 1991, S. 353-370; Dangschat, Jens S., Modernisierte

Stadt, gespaltene Gesellschaft. Ursachen von Armut und sozialer

Ausgrenzung, Wiesbaden 1999.

[19] Park, Robert, Die Stadt als räumliche Struktur und als sittliche

Ordnung, in: Atteslander, Peter; Hamm, Bernd (Hgg.): Materialien zur

Siedlungssoziolgie, Köln 1974, S. 90-100.

[20] Vgl. Dangschat, Jens S., Lebensstile in der Stadt. Raumbezug und

konkreter Ort von Lebensstilen und Lebensstilisierungen, in: Dangschat,

Jens S.; Jörg Blasius (Hgg.), Lebensstile in den Städten, Opladen 1994,

S. 335-354; Dangschat, Modernisierte Stadt (wie Anm. 18).

[21] Manderscheid, Katharina, Milieu, Urbanität und Raum. Soziale

Prägung und Wirkung städtebaulicher Leitbilder und gebauter Räume,

Wiesbaden 2004.

[22] Vgl. Zeiher, H., Organisation des Lebensraumes bei Großstadtkindern

– Einheitlichkeit oder Verinselung?, in: Bertels, Lothar; Herlyn, Ulfert

(Hgg.), Lebenslauf und Raumerfahrung, Opladen 1990, S. 35-58.

[23] Schulze, Gerhard, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der

Gegenwart, Frankfurt am Main 1992.

[24] Lange, Bastian, Culturepreneurs in Berlin: Orts- und

Raumproduzenten von Szenen, in: Färber, Alexa (Hg.), Hotel Berlin.

Berliner Blätter, Hamburg 2005, S. 53-64.

[25] Lange, Culturepreneurs (wie Anm. 24). Zur Unterschiedlichkeit der

Vergemeinschaftungspraktiken in Ort und Zeit zwischen Milieus und Szenen

vgl. Dangschat, Jens S., Creative Capital – Selbstorganisation zwischen

zivilgesellschaftlichen Erfindungen und der Instrumentalisierung als

Standortfaktor, in: Veröffentlichungen des 32. Kongresses der Deutschen

Gesellschaft für Soziologie, 2006 (im Druck).

[26] Sieverts, Zwischenstadt (wie Anm. 10).

[27] Sieverts, Zwischenstadt (wie Anm. 10) Sieverts, Zwischenstadt (wie

Anm. 10) zit. nach

<http://www.netzwerkzeug.de/netzwerkzeug/hauptvernetzung.htm>.

[28] Vgl. Frey, Oliver, Urbane öffentliche Räume als Aneignungsräume.

Lernorte eines konkreten Urbanismus, in: Deinet, Ulrich; Reutlinger,

Christian: Aneignung als Bildung in Zeiten entgrenzter Lernorte.

Beiträge zum Bildungsverständnis der Sozialpädagogik, Wiesbaden 2004, S.

219-234.

[29] Vgl. Streich, Bernd, Stadtplanung in der Wissensgesellschaft. Ein

Handbuch, Wiesbaden 2005.

[30] Vgl. Keim, Karl-Dieter, Milieu in der Stadt. Ein Konzept zur

Analyse älterer Wohnquartiere. Stuttgart 1979; Matthiesen, Ulf (Hg.),

Die Räume der Milieus: Neue Tendenzen in der sozial- und

raumwissenschaftlichen Milieuforschung. In der Stadt- und

Regionalplanung, Berlin 1998; Fromhold-Eisebith, Martina, Innovative

Milieu and Social Capital – Complementary or Redundant Concepts of

Colloboration-based Regional Development, in: European Planning Studies

12 (2004), S. 747-766.

[31] Vgl. Aydalot, Milieux Innovateurs (wie Anm. 5); Camagni, Roberto

(Hg.), Innovation Networks: Spatial Perspectives, London 1991; Camagni,

Roberto, The Concept of Innovative Milieu and Its Relevance for Public

Policies in European Lagging Regions, in: Haynes, Kingsley E. u.a.

(Hgg.), Regional Dynamics, Bd. 2, Cheltenham 1996, S. 269-292.

[32] Staufenbiel, Fred, Magdeburg – Stadtentwicklung und Wohnmilieus.

Soziologische Studie, Weimar 1987.

[33] Matthiesen, Ulf (Hg.), Stadtregion und Wissen. Analysen und

Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, Wiesbaden 2004.

[34] Vgl. Hall, Peter, Cities in Civilization. Culture, Technology and

Urban Order, London 1998; Landry, Charles, The Creative City. A Toolkit

for Urban Innovators, London 2000; Florida, The Creative Class (wie Anm.

6).

[35] Matthiesen, Ulf (Hg.), Stadtregion und Wissen. Analysen und

Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, Wiesbaden 2004, S. 77.

[36] Ebd.

[37] Vgl. Jakob, Doreen, It Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That

Swing: The Development of Intra-metropolitan Creative Industries

Clusters. Paper presented at the International Conference: Urban

Conditions and Life Changes, Amsterdam July 6th–8th 2006 Universiteit

van Amsterdam, AMIDSt, Research and Training Network UrbEurope 2006.

[38] Camagni, Roberto, Local "Milieu", Uncertainty and Innovation

Networks: Towards a New Dynamic Theory of Economic Space, in: Ders.

(Hg.), Innovation Networks: Spatial Perspectives, London 1991.

[39] Landry, The Creative City (wie Anm. 34), S. 133.

[40] Löw, Martina, Raumsoziologie, Frankfurt am Main 2001.

URL zur Zitation dieses Beitrages

<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=795>

------------------------------------------------------------------------

Copyright (c) 2006 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights

reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial,

educational purposes, if permission is granted by the author and usage

right holders. For permission please contact H-SOZ-U-KULTH-NET.MSU.EDU.

Quellennachweis:

FORUM: O. Frey: Ein neuer Stadttypus in der Wissensgesellschaft. In: ArtHist.net, 15.09.2006. Letzter Zugriff 25.07.2025. <https://arthist.net/archive/28475>.